株式会社HET 6期目のご挨拶

平素より格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、株式会社HETは2024年8月1日より【第6期】を迎えることとなりました。

2020年の創業当時、世界は新型コロナウイルスの影響で大きく揺れていました。多くの企業が困難な状況に立たされる中、私たちHETもその真っ只中で産声を上げました。

あの混乱の中で、先の見えない不安を抱えながら、それでも私たちを信じ、機会を与えてくださったクライアントの皆様の存在が、今でも大きな原動力となっています。

創業初期からお付き合いくださっている皆様には、あらためて心から御礼申し上げます。

現在、私たちHETは東京・長野の2拠点体制を軸に、

大手企業から地域密着型の企業様まで、幅広いご依頼をいただけるようになりました。

特に最近では、長野県内の企業様との取引機会も増加しており、

本社を構える茅野市を中心とした地元のものづくり企業、サービス業、自治体関連業務など、

地域に根ざしたクリエイティブパートナーとしての役割が一層強まってきていると感じています。

その一方で、東京の企業様との関係もこれまで以上に深まりつつあり、

現在は【東京都・表参道エリア】に新たな連絡拠点を構える準備を進めています。

(※東京オフィスについての詳細は、後日ご報告させていただきます。)

事業領域としても、創業当初のグラフィックやWeb制作にとどまらず、

映像制作、SNS運用、広報支援、デジタル広告、イベントプロデュースなど、

お客様のビジネス成長に必要な“本質的なクリエイティブ”をご提供する体制へと進化してまいりました。

「どの業種の、どんな課題に対しても、“らしい”表現で応える」

この姿勢をこれからも大切にしながら、関わるすべての方々と共に、

一歩一歩、確実に歩みを進めてまいります。

6期目のHETも、どうぞよろしくお願いいたします。

これまで支えてくださった皆様に、心からの感謝をこめて。

2025年8月1日

株式会社HET

代表取締役 長谷川 嵩

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

広告って、どこに出せばいいの? 〜まず“自社の準備”を見直しましょう〜

「テレビCMを出したい」――最近、そんなご相談を地元の企業経営者の方からいただくことがチラホラとあります。

「昔からローカルテレビでCMを流しているけれど、そろそろ新しくしたい」

「若い社員からは “テレビなんて誰も見てない” と言われて困っている」

よくあるお悩みです。

たしかに、テレビ広告を出すべきか、それともSNSやYouTube広告に切り替えるべきか、迷うのは当然です。

ですが、その前に見直すべきなのは「広告の出し先」ではなく、「自社の発信体制そのもの」なのです。

最新データが示す「広告の変化」

・2024年の日本の総広告費:7兆6,730億円(過去最高)

・インターネット広告費:3兆6,517億円(全体の47.6%を占める)

・マス媒体(テレビ・新聞・雑誌・ラジオ)の広告費:構成比は減少傾向

つまり、ウェブ広告は今や主役クラス。

にもかかわらず、地方企業ではいまだに「テレビありき」「新聞ありき」で考える文化が色濃く残っています。

でも、媒体選びの前にやるべきことがある

広告の前に、そもそも伝えるべき“内容”が整っていますか?

広告は「届けたい価値」を、正しい相手に、正しく伝えるための“手段”です。

以下のような準備ができていなければ、どんな媒体でも成果は出にくくなります:

・自社の強み・伝えたい価値の整理(ブランド設計)

・誰に届けたいのか?(ターゲット設計)

・ウェブサイト・LP・SNSの整備(受け皿の強化)

・効果測定の仕組み(反応率、アクセス数、流入経路の分析)

・小さく始めて比較検証する“テスト設計”

これができて、初めて「テレビにするかSNSにするか」を判断できるのです。

ローカル × デジタル のハイブリッド戦略がカギ

地方の企業にとって、ローカルテレビ・市民新聞・フリーペーパーなどの媒体は、シニア層へのリーチや信頼性という点では今なお有効です。

しかし、若年層はほとんどテレビも新聞も見ていません。スマホ・SNSが主戦場です。

だからこそ、

・テレビCMで認知を広げつつ

・SNSやウェブ広告で具体的な行動を促す

という「ハイブリッド型広告戦略」が求められます。

弊社ができること

私たちHETでは、こうした広告・発信の前段階の設計からしっかり伴走いたします。

・ブランド設計・価値の言語化

・ターゲットの絞り込みと提案設計

・ウェブやSNSの整備・改善

・各媒体の特性に応じた“最適な形”でのクリエイティブ提案

・効果測定とレポート設計まで一括対応

どこに出すか?の前に、

「何を伝えるか」「誰に届けるか」「その後の動線は?」を一緒に考えましょう。

広告は“出すこと”が目的ではない

広告の役割は「成果につなげること」です。

媒体選びは最終段階。大切なのは“設計図”と“測定の仕組み”です。

なんとなく出す

効果がわからないまま終わる

来年も“同じ媒体に惰性で予算を出す”

この悪循環を断ち切るために、

今一度、社内の広告方針・目的・整備体制を見直してみませんか?

私たちが、そのお手伝いをいたします。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

企業SNSに「季節感」はあるか?——“今”を活かす発信のヒント

「うちはSNSなんてやらないよ。投稿するネタがないからね!」

そんな言葉を、お客様との打ち合わせの中でよく耳にします。

でも、外から見ると“ネタの宝庫”のような企業でも、当の本人たちは意外と気づいていない。

そんなケースが本当に多いのです。

「会社の今」と「季節」をつなげる

たとえば、今月=7月にはこんな話題が溢れています。

-

七夕(社内イベントに応用している企業も増えています)

-

夏休み目前の空気感

-

夏季インターンの準備や受け入れスタート

-

お中元商戦・贈り物文化の再注目

-

夏季賞与の支給と、社員の声

-

猛暑対策、熱中症予防、夏季時短勤務の社内制度紹介

こうした社会の動きは、企業の「今」とつなげることで、誰かの共感を生む投稿につながります。

たとえば:

-

製造業:「猛暑の現場で活躍中!〇〇工場の“涼しさキープ術”」

-

小売業:「夏休み前に!七夕にまつわる売れ筋ギフトランキング」

-

採用広報:「インターン前の社内準備。学生に伝えたい“うちのリアル”」

-

建設業:「暑さに負けないチーム作り。朝礼でやっている“ある取り組み”」

季節感は「会社の個性」を表現する、絶好のチャンスです。

「ネタがない」と思ってしまう理由

では、なぜ多くの企業が「SNSはやらない」「ネタがない」と思ってしまうのでしょうか?

それは、“視点が社内に閉じているから”。

-

担当者がSNSを日常的に使っていない

-

「何を発信したらいいかわからない」が定着している

-

経営層に「SNS不要」という意識がある

-

担当者に“発信の裁量”が与えられていない

本当は発信できることがたくさんあるのに、そもそも“探す目”を持っていない。

それが、多くの企業における“情報発信が止まる理由”です。

外部の視点が生む、新しい“気づき”

SNSの発信において、第三者の目線はとても有効です。

-

「これ、外から見ると魅力ですよ」

-

「この取り組み、実は他社がマネしたいと思ってます」

-

「この写真、一言加えるだけで反応が上がります」

自分たちだけでは気づけなかった価値を、外の目が引き出してくれる。

それが外部パートナーの存在意義だと、私たちは思っています。

「外注 vs. 内製」じゃなく、“混ぜる”という選択肢

SNS運用の多くは、「外注するか、社内でやるか」の二択で議論されがちです。

でも、実は「両方混ぜる」という選択肢もあります。

-

月に1本だけ、プロと一緒に企画・撮影・投稿までやってみる

-

社内で書いた草案に、外部が添

-

削・構成を手伝う

-

アイデアだけ出してもらって、投稿は自分たちでやる

大事なのは、「止めない仕組み」をどう作るかです。

「投稿ネタの壁打ち相手が欲しい」

「今月は何を発信すべきかヒントが欲しい」

それくらいの距離感で相談できるパートナーがいれば、発信は続きやすくなります。

まずは、“今”を発信してみることから

企業にとって、SNSは営業ツールであり、採用ツールであり、ブランド構築のツールです。

でも何よりも大切なのは、

「ちゃんと今を発信している会社」だと伝わること。

難しく考えすぎず、まずは1本だけでも「自分たちの今」を表現する投稿を。

きっと、それが誰かの心に届きます。

SNSを止めてしまう前に

「ネタがない」

「反応がない」

「続かない」

そう思ったときこそ、“外の声”を聞いてみるタイミングかもしれません。

-

発信の視点が広がる

-

過去の取り組みが再評価される

-

社内の雰囲気が前向きになる

SNSは、企業の元気さを映す鏡でもあります。

その元気を、どう表現するか。どんなリズムで続けるか。

もしお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

雑談からでも大歓迎です。

あなたの会社の“今”を、伝えていくお手伝いをさせてください。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

決算がひと段落した今、見直したい「広報の整え方」

3月決算の企業の皆さま、先月までは株主総会や報告書対応などでお忙しかったのではないでしょうか。

数字の確定、関係各所への報告……ひと段落ついた今だからこそ、「その情報をどう社外に伝えるか」という視点で広報の整理をするタイミングとして最適です。

決算報告の中でも、会社の姿勢や今後の方向性をどのように伝えるかによって、企業の印象は大きく変わってきます。

今回は、企業価値を高める情報発信のヒントをお届けします。

数字だけでは伝わらない「会社の温度」

決算報告=数字、というイメージは根強いですが、今の時代は「その背景にあるストーリー」も求められています。

たとえば、

-

どういう方針でこの1年を乗り切ったのか

-

なぜそのような判断をしたのか

-

何を乗り越えて今があるのか

こうした情報は、株主だけでなく、地域の取引先や未来の採用候補者にも届いていく大切なメッセージです。

報告書や広報資料は、ただ義務としてつくるのではなく、“会社を知ってもらうチャンス”として捉えてみると、見え方が変わってきます。

映像で伝える「経営者の言葉」

社長や経営陣のメッセージを文字だけで発信するよりも、映像で届ける方が格段に伝わる内容も多くあります。

たとえば、

-

株主総会で流すトップメッセージ

-

採用ページに掲載するビジョンムービー

-

社内報と連動する語りかけ型の動画

こうした動画は、決算のタイミングで用意しておくと、今後のさまざまな用途にも活用できます。

弊社では、構成案のご提案・原稿づくり・撮影編集まですべて一貫対応しています。

上場企業・中堅企業・製造業・教育系など、さまざまな立場に合わせた「伝わる映像制作」を実践してきました。

理念・ビジョンの“再共有”というチャンス

この決算を機に、企業理念やビジョンを社員や社外にあらためて共有する企業も増えています。

-

理念を咀嚼して解説したリーフレット

-

実例と結びつけたブランドブック

-

若手社員向けに再編集した社内資料

そういったコンテンツは、採用や営業活動、社内研修の中でも大きな武器になります。

弊社では、「言葉」と「デザイン」の両方からアプローチし、理念やビジョンを“見える化”するプロジェクト支援も行っております。

私たちがご一緒できること

HETは、「何を、誰に、どう伝えるか」を共に考える広告会社です。

決算という節目を活かして、以下のような支援を行っています。

-

事業報告書や株主向け資料のデザイン・編集

-

トップメッセージ動画の企画・構成・撮影

-

理念再発信のためのスライドやパンフレット設計

-

経営ビジョンを伝えるホームページコンテンツ制作

「うちの会社、何をどう発信すればいいんだろう?」

そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。

広報は“未来に向けた再出発”

決算広報は、終わりの作業ではありません。

これからの1年をどう描いていくか、その第一歩となる取り組みです。

義務として“提出する”だけでなく、魅力を“発信する”視点を加えるだけで、企業の見え方は大きく変わります。

-

地元の銀行や金融機関との信頼構築

-

取引先との関係性の再確認

-

求職者からの評価向上

-

既存社員との理念共有による社内の一体感

決算という節目だからこそ、企業価値を高めるコミュニケーションを意識してみませんか?

何を発信したらいいかわからない…

どこから手をつければいいか悩んでいる…

そんなときこそ、HETが伴走いたします。

言葉とデザインで「伝える力」を高めたい方、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

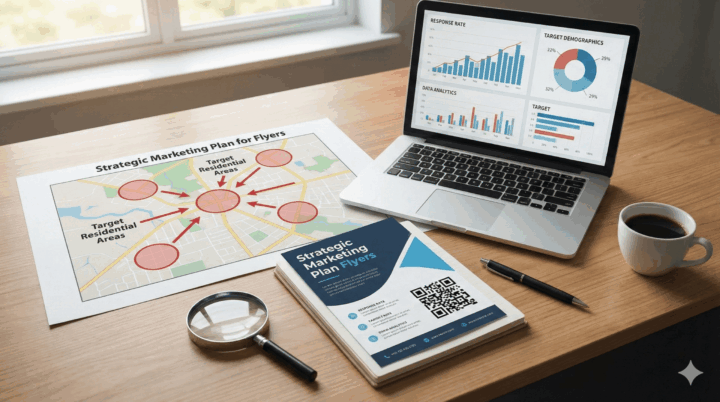

ポスティングのご相談をいただいて考えたこと ― “撒いて終わり”でいいんですか?

ポスティング、ただ撒くだけで「効果あるかな?」は危険信号

先日、とあるお客様から「ポスティングをやりたい。100枚くらい撒いたら効果あるかな?」というご相談をいただきました。

そのご質問に、私は正直にこう答えました。

「100枚では、正直“お試し”にもならないと思います」

なぜか――ポスティングの“反響率”というものを、まずは冷静に把握する必要があるからです。

たとえば情報サイトなどが紹介するポスティングの一般的な反響率の目安は以下のようなレンジです。

-

配布枚数に対しての反響率はおおむね 0.01%~0.3% 程度。

-

業種やサービス内容、配布エリアなどによって上下し、たとえば飲食店など比較的単価の低い・来店のハードルが低いサービスではやや高め、不動産・リフォーム・学習塾など・高額商材や検討期間が長いサービスでは低め、という傾向。

-

また、ダイレクトメール(DM)やセグメントされたリストへのDM配信などと比べると、手軽で安価ですが「不特定多数に投げる」性質ゆえに効率は落ちるとされる分析も。

つまり――たとえば100枚、あるいは数百枚のポスティングでは、仮に反響率が高めに出たとしても、「そもそもチラシを見た人が数人」「反応はゼロ」の可能性が非常に高い、というのが現実です。

「とりあえず撒いておけば…」という安易なスタートでは、費用も時間も、人手も――すべてムダになる可能性が高い。

だからこそ、ポスティングをやるなら、“撒く前に設計を立てること” が大事です。

無作為配布ではなく、仮説→検証→改善の設計が基本

では、ポスティングを「ただ撒くだけ」ではなく、「ちゃんと効果を測定・改善できる施策」にするには、どうすればいいのか。私たちが考えるポイントは以下です。

・配布エリア・ターゲットの精査

たとえば、住宅密集地か戸建て中心か、家族構成(子育て世帯か高齢世帯か)か、物件の属性か――。

ただ広く撒けば良いわけではなく、「どこに」「誰に」届けるかを考えるべきです。

・チラシの内容設計(デザイン/コピー/オファー)

ただ情報を列挙するのではなく、受け取り手が「自分ごと」と感じられるデザイン、コピー、オファー(割引、問い合わせ特典など)を設計。

ビジュアル、見やすさ、インパクト、オファーの魅力――これらが反響率に大きく影響します。

・導線と追跡方法の設定

たとえば、チラシを見た人がウェブサイトや問い合わせフォームにアクセスしやすいようQRコードや専用URLを使う。

さらに、申込みや問い合わせの段階で「チラシを見たか」「どこで情報を知ったか」を必ず聞く。

これによって、「そのポスティングで本当に反響があったか」を測定できるようにする。

・配布数・頻度の見込みと予算感の調整

「100枚」「少数撒いてみる」ではなく、「数千〜数万枚」「繰り返し」の前提で予算と成果見込みを立てる。

一度撒いてダメなら終わりではなく、繰り返し+改善を前提に投資する。

・他チャネルとの連携(WEB・SNS・広告など)

ポスティングと同時に、オンライン広告、SNS、ホームページ、口コミ/紹介などを組み合わせて、複数の接点をつくる。

紙とデジタルを“相互補完”させることで、反響率とコンバージョン率を高める。

ポスティングは“道具”にすぎない。重要なのは全体設計

私たちHETは、ポスティングそのものを否定しません。

むしろ、「きちんと設計されたポスティング」 には、今でも十分な価値があると思っています。

ただ、それは「撒けば良い」ではなく、「撒く前の設計」「撒いた後の追跡」「他チャネルとの連携」「反響と改善の繰り返し」があってこそ。

そしてその設計・運用・検証をワンストップでサポートできるのが、私たちの強みです。

たとえば:

-

チラシのデザインやコピーライティング

-

ターゲット分析、配布エリアの選定

-

導線設計(QRコード、ランディングページ、問い合わせフォーム)

-

効果測定設計(反響率、流入元の追跡)

-

結果分析と次回改善の提案

——といった「ポスティング+WEB広告+マーケティング設計」を含めた総合提案が可能です。

また、ポスティング業務そのものは、信頼できる配布代行業者さんをご紹介することもできますので、丸ごと任せたいという企業様でも対応可能です。

「とりあえず撒く」は、ムダ金の原因になりかねない

今回相談されたお客様のように、「100枚撒いたら反響あるかな」という感覚で始めてしまうと、結果はほぼ“手応えなし”の可能性が高い。

それでは、たとえチラシ代や配布代が安くても、結局コストパフォーマンスは悪くなってしまいます。

特に、リソースが限られた中小企業・地方企業にとっては、「やったつもり」「撒いたつもり」で終わるのは、非常にもったいない。

だからこそ、きちんと“設計”から始めることをおすすめします。

撒く前から「何を測るか」を決めて、撒いたあとは「必ず結果を見る」。

その積み重ねが、ポスティングを“武器”として成立させる唯一の道だと思います。

一緒に考えて、一緒に走りませんか?

ポスティングは単なる「道具」です。

しかし、その道具をどう使うか。どのような目的で。どのように回収を設計するか――

それが企業の未来を左右すると思います。

もし「ポスティングやってみたい。でも、どう設計すればいいか分からない」「撒いた後、どう検証すればいいか分からない」ということであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

私たちHETは、単なる制作会社ではなく、 企業のマーケティングを支えるパートナー です。

あなたと一緒に、「撒く」ではなく、「実る」施策をつくっていきたいと思っています。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

夏の採用イベントに向けて――Instagram広告、出すだけで終わっていませんか?

最近、とある地方の企業様から「夏の採用イベント用にInstagram広告を出したいんだけど、どうすればいいか教えてほしい」というご相談を受けました。

ただ、「動画を1本アップすれば」「広告を出せば」「それで人が来るでしょ」という安易な期待をされている企業が少なくないのも事実です。

しかし私の経験から言うと、それだけでは“偶然当たるかもしれない”試し打ちであって、再現性も安定性も望めません。

広告の効果は、コピー、動画の尺、ナレーション、素材、テンポ、ターゲティング……ありとあらゆる要素によって大きく左右されます。

だからこそ、「これでいけるだろう」で終わらせず、 設計と検証の体制をきちんと整えることが必要です。

Instagram広告は“仮説→検証→改善”のPDCAが基本

たとえば、広告を出すなら次のような流れを意識すべきです:

-

動画を2本など複数パターン用意して、コピーや構成、演出を変えてテストする(ABテスト)

-

同じ予算でも、画像広告と動画広告で反応の差を見る

-

配信後は効果測定を行い、どのパターンが良かったかを分析する

特に重要なのは「どこからの流入だったか」「広告を見て応募に至った人はどんな層か」を把握する仕組み。

たとえば応募フォームや面接時に、「どの媒体を見たか」を聞くアンケートを設けることで、本当に広告が機能したかどうかを明らかにできます。

実際、SNS広告やウェブ広告から応募者が来たかどうか、またその後の採用・入社に至ったかを追えるようになっていないケースが多く、

「広告を打ったけど意味なかったね」で終わってしまう――という残念な例も少なくありません。

広告だけではなく、その後の“回収設計”が成功の鍵

広告=投資。

でも、その投資を回収するためには、広告のクリエイティブやターゲティングだけでは足りない。

-

応募経路の追跡

-

面接時のヒアリング/アンケート設計

-

入社後の効果測定(その人がどれだけ会社に貢献したか)

そのあたりまで視野に入れておくことで、初めて広告を“正しい投資”にできます。

そうしなければ、ただなんとなくお金をかけて終わり――という切なさが残るだけです。

私たちが提案するのは、「広告」ではなく「仕組み」

私たち株式会社HETでは、単に広告を制作・出稿するだけではなく、

-

複数パターンのクリエイティブ制作

-

配信設計やターゲット設計

-

応募者の導線・応募後の追跡

-

面接や応募フォームでの情報取得設計

-

広告効果の測定と改善提案

といった、“はじめから結果を想定した設計” を含めたご支援を提案しています。

特に資源の限られる地方の中小企業では、広告は投資です。

だからこそ、見た目や数だけではなく、回収と成果の見える化まで含めた提案が重要だと考えています。

走り出してからでは遅い。今から仕組みを整えましょう

もし、これからInstagram広告やSNSを使った採用を検討されているなら――

まずは「何を目指すのか」「広告で何を得たいのか」という目的を整理し、

そこから クリエイティブ設計、配信設計、応募導線、効果測定設計 までを含めたプランを考えるべきです。

いきなり「動画一本」「投稿一本」で終わらせてしまっては、投資の意味が薄れてしまいます。

私たちは、ただ制作物を納品するだけではなく、

クライアント様とともに “採用の勝ちパターン” をつくるパートナーでありたいと思っています。

もし興味があれば、ぜひ一緒に“設計”から始めませんか。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

トライアスロン大会で感じた、CSR活動の「伝え方」の話

2025年6月、長野県・諏訪湖周辺で「諏訪湖エイトピークストライアスロン」が開催されました。

スイム・バイク・ランの3種目を一気にこなす過酷なレース。

にもかかわらず、全国から多くのアスリートが集い、熱い戦いが繰り広げられました。

このイベントの成功を支えたのは、地元企業や自治体、団体、ボランティアの力です。

開催前には「湖の水質」や「地域への負担」など懸念もありましたが、地域一丸となってこの大規模イベントを成し遂げたことに、心から敬意を表したいと思います。

地元企業の「自発的な地域貢献」

今回の大会では、私たちのクライアント企業もスポンサーとして参加していました。

さらにすばらしかったのは、その企業の有志社員たちが給水所のボランティアとして現場に立っていたこと。

休日返上で、地域と一緒に汗を流し、イベントを支えるその姿に、私はとても感動しました。

イベント終了後には焼肉で打ち上げ!

「大変だったけど、楽しかった」

そんな声が飛び交う、最高の1日だったそうです。

実は、私たちHETも現場にいました

このクライアントのCSR活動の様子を、私たちが撮影・編集・発信する役割を担っていました。

つまり、映像制作とSNS運用という形で「地域貢献を広報する」お手伝いをさせていただいたのです。

これは単なるイベント参加ではなく、地域とのつながりを“企業価値”として発信する戦略的な取り組みです。

「会社ぐるみのイベント」って本当に意味あるの?

こうしたボランティア活動を通じて、社内の空気がガラッと変わることがあります。

業務上の関係では見えなかった一面や、共通体験を通して生まれる絆。

特に中小企業では、こうした“人と人のつながり”が職場環境を大きく左右します。

私自身も、東京で会社員だった頃にはよく懇親会や社内イベントに参加していました。

フットサルサークルに入ったり、バーベキュー大会に出たり。

あの時間が、仕事の悩みを軽くしてくれることも少なくありませんでした。

ただし、“やり方”を間違えると逆効果

一方で、Z世代を中心とした若手社員は「会社のイベント=めんどくさい」という感覚も持っています。

例えば、リクルートマネジメントソリューションズの2024年の調査では、

「会社のイベントには積極的に参加したくない」と答えたZ世代は47.2%にものぼっています。

つまり、強制感が出た瞬間に「やらされ感」が支配してしまうのです。

CSR活動の“もったいない落とし穴”

素晴らしい地域貢献も、「やって終わり」では企業全体に広がりません。

だからこそ、発信と共有が必要です。

-

社内報や社内掲示で全社員に周知する

-

SNSやWebで社外にも伝える

-

参加者の声を集めて可視化する

-

採用コンテンツとして活用する

これらを通じて、活動が「点」ではなく「面」として企業文化になっていきます。

活動の“効果”を可視化する仕組みを

せっかくのCSR活動も、何が良かったのか、どんな影響があったのかを可視化しなければ、次に活かせません。

-

参加者アンケート

-

満足度の数値化

-

意識変化のヒアリング

-

離職率との相関データ

こうしたデータを元にすれば、企業として本当に意味のある投資かどうかが見えてきます。

最後に

CSR活動は、企業の内外に“信頼”を築く最前線です。

でもそれは、仕組みと設計があってこそ。

ただ“いいことをやる”のではなく、伝え方・見せ方・評価の仕方までを含めて設計する必要があります。

私たちHETでは、そうした活動を価値に変える「広報の仕組みづくり」を支援しています。

CSR活動を、企業文化として根付かせたい。

参加社員のやりがいや会社へのロイヤリティを高めたい。

そんな思いをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

展示会の“反省”が、次回の勝ちパターンを作る

先日、毎年恒例の「諏訪圏工業メッセ」へ行ってきました。

出展企業は300社超、来場者は2万人規模という、諏訪地域では最大級の展示会です。

私も、地域でお世話になっているクライアント企業様が多く出展しているということもあり、全ブースをくまなく回ってきました。

■ 東京とのギャップ

正直に言うと、東京で開催されている展示会との温度差に、少しショックを受けました。

以前はビッグサイトや幕張メッセで、1会期で数千万円〜数億円規模の展示プロジェクトに関わっていた私。

来場者を一人でも多く振り向かせるため、ノベルティ・ブース設計・動線計画・スタッフ教育…ありとあらゆる工夫を重ね、現場は常に“本気の勝負”でした。

ところが、地元の展示会では――

・なんとなく目が合った人にだけ軽く会釈

・なんとなく立ち止まった人にだけチラシを手渡し

・説明もなく「どうぞ〜」で終わる

──そんな対応が、全体の9割を占めていた印象です。

■ 本気で来場者とつながる気、ありますか?

おそらく現場で対応していた社員の方々も、真剣にはやっていたのでしょう。

でも、それが“伝わっていない”=結果につながっていないのです。

「お付き合いでとりあえず出展」「顔見せだけできればOK」

そんな空気感が、ブース全体に流れている。

そしてもっと気になったのが、人はたくさん配置しているのに、まったく成果が出る仕組みが用意されていないということ。

もしかして……

人件費って“無料”だと思っていませんか?

■ 1日現場に出るって、いくらかかってるか知ってますか?

たとえば、3人スタッフを1日配置したら、最低でも人件費だけで数万円〜十数万円。

それが3日間続けば……って、決して小さな金額ではありません。

にもかかわらず、「なんとなく参加」「なんとなく人だけ出しておく」で済ませてしまうのは、本当にもったいない。

出展の目的は何ですか?

どんな成果を得たいですか?

誰とつながりたいですか?

そういった計画と準備がなければ、どれだけチラシを配っても、どれだけ人を配置しても、“記憶に残らないブース”で終わってしまいます。

■ じゃあ、どうすればいいの?

たとえば、こんな選択肢があります。

・会話が苦手なら、来場者が勝手に回答できるパネルアンケートを設置して、答えてくれた人にノベルティを配る

・ヒアリング力があるスタッフがいるなら、その場で相手の課題を引き出す質問設計をして、名刺交換をリード獲得につなげる

・あえて当日は配布に徹して、後日のプライベートショーや製品体験会へ誘導するフローを用意する

戦い方はいくらでもあります。

問題は、“考えて出展していない”ことなんです。

■ 展示会は、マーケティング施策の一環です

展示会は、単なるイベントではありません。

マーケティング施策のひとつであり、当然ながら「投資と回収」を意識して臨むべき場です。

「ブースで何人と話して」「何枚アンケートを取って」「何件の見込みリードにつながったのか」

この数字があって初めて、「あの展示会、出てよかったね」と言えるのではないでしょうか。

■ 僕自身のルーツが、展示会にある

こんなに展示会のことばかり言うのは、私自身が東京サラリーマン時代に10年近く、展示会のプロデュース業務に携わってきたからです。

限られた予算でも、アイデアと設計次第で「勝てる展示会」を作れる。

今は地方に拠点を移し、地元企業とじっくり向き合うスタイルですが、培ったノウハウや視点は、今でも現役です。

もし、「今年はなんとなく出たけど、来年はちゃんと成果を出したい」

そんなお考えが少しでもあるなら、ぜひ一度ご相談ください。

展示会は、変えられます。次回の出展が、きっと大きなチャンスになるはずです。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

インテリア展示会から得たヒント

先日、東京ビッグサイトで開催された「インテリアライフスタイル2025」に参加してきました。

この見本市は、家具・雑貨・テーブルウェアから照明、テキスタイル、ギフトアイテムなど、衣・食・住に関わる幅広いライフスタイル商材が一堂に会する国内屈指の国際見本市です。2025年は18か国・地域から約500社が出展。インテリアを軸とするデザイン性の高いプロダクトが多数並び、流行やトレンド、クラフトマンシップ、ブランドストーリーを直接“肌で”感じられる機会でした。

弊社はこれまで、グラフィックデザイン、ウェブデザイン、映像制作にとどまらず、ノベルティやプロモーショングッズ、販促物の企画提案も行ってきたため、このような展示会での情報収集は非常に有意義です。今回は、過去に取引のあったクライアント様の関係先へ挨拶に伺ったり、新たな出会いや可能性を探る場として参加しました。

デザイン会社としての“感度”を研ぎ澄ます場

展示会会場には、国内外のブランドやデザイナーが手がける多種多様な商品が並んでいました。機能性のある家具、モダンなテキスタイル、ギフト性の高い雑貨やライフスタイル雑貨、照明、インテリア小物――。そのどれにも共通していたのは、単なる「物」ではなく、「暮らし」「空間」「体験」を意識したデザインと世界観があること。

この空気を肌で感じることで、私たちがこれからクライアント様に提案するノベルティ、販促ツール、空間演出、パッケージ、ブランディングデザインなどに活かせるインスピレーションがたくさん得られました。

特に印象的だったのは、単価やコストだけで語られがちな「物づくり」に、「物語性」や「ブランド性」、「ライフスタイル提案」が加わっていたこと。これこそ、地方企業や中小企業が今後差別化をはかるうえで重要な視点だと感じました。

地方にいるからこそできる提案がある

私は今、長野県の地域に拠点を置いて活動しています。都心と地方では当然ながら市場規模や予算、ニーズに差があります。しかし、だからこそ「都会らしさ」を追い求めるのではなく、その地域らしさ、地域の顧客特性、生活文化、空間の文脈を踏まえた提案が価値を生むと思います。

今回の展示会で得た感性や知見――たとえば素材感のある雑貨、日常的なライフスタイルへの提案、ちょっとしたインテリアの取り入れ方――。そうした「ニュアンス」を、地方の企業様、飲食店様、ショップ様、サービス業の方々に提案できるのは、私たちの強みだと考えています。

出会いと可能性。新しいご縁の予感

展示会では、久しぶりにお会いする関係先の方々と情報交換したり、新しいブランドやメーカーの担当者さんと話をしたりしました。

その中で感じたのは、「地方だから」「小さな会社だから」「今まで商品にあまり力を入れてこなかったから」――そうしたハンディキャップを気にする企業ほど、丁寧にストーリーを紡ぎ、デザインや空間の提案をしっかりしていけば、大きな魅力や差別化の余地がある、ということ。

「こんな商品をつくってみたい」「こんな空間にしたい」「こんな販促ツールがあれば良い」――そんな声があちこちで聞こえ、自分自身、とても気持ちが高まり、弊社がそのお手伝いできたらと思っています。

私たちが“パートナー”になる理由

私たちHETは、単なる制作会社ではありません。

-

グラフィックデザイン

-

ウェブ/SNS/映像を使った情報発信

-

ノベルティや販促物の企画提案

-

クライアントのビジョンやブランド性を踏まえた戦略設計

これらをワンストップで支援できる「クリエイティブエージェンシー」です。

今回の展示会で得た感性と知見を、地方に住む企業・ショップ・サービス業の皆さまに還元したい。

もし「新しい製品をつくりたい」「店舗の雰囲気を変えたい」「販促やブランディングを見直したい」と感じている経営者様・担当者様がいらっしゃれば、ぜひ一緒に考えていきたいと思っています。

展示会は、単なる“見学”でも“流行チェック”でもありません。

新たなご縁と可能性を見つけるための、大切な“仕事”の時間。

今回の出張も、そんなひとつの投資でした。

これから、この経験を糧に、もっとおもしろい提案を皆さまに届けます。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

選ばれる理由は「技術」より「視点」だった話

選ばれる理由は「技術」より「視点」だった話

2025年6月13日

最近、ひとつの大きな提案が実を結び、新しいお取引がスタートすることになりました。

とても嬉しいご縁だったので、今日は少しだけ、その裏側についてお話ししたいと思います。

コンペで勝つ、ということ

企業にとって、制作パートナーを選ぶというのは簡単なことではありません。

今まで付き合いのあった制作会社に声をかけるのは当然として、そこに「競合提案」をぶつけてみる。

いわゆる“コンペ”というやつです。

今回も、そんな構図の中で私たちHETがご相談を受けました。

ただし、後になってわかったのは、もともとお付き合いのあった会社さんが、私たちの提案を見た後で、そっくり同じような提案をしてきたということ。

しかも価格は圧倒的に安く。

まさに“後出しジャンケン”。

「安さ」と「本質」を天秤にかける

こんなとき、私たちは思いきって伝えます。

「安い」というだけで判断してしまうと、きっと後悔することになりますよと。

提案の中身には、ヒアリングから導き出した企画の意図、会社の理念に沿ったメッセージの構成、

営業シーンや展示会、採用まで見越した媒体展開の設計──

制作物という“点”ではなく、仕組みという“線”で考えてご提案しています。

「SNSも動画もできます」なんて当たり前。

問題は、何のために、どう活かすのか。

本気の提案には、熱がある

私たちは提案書に“熱”を込めています。

どんな写真を撮るか、どこで撮るか、どんな人に響かせるか。

そのために必要な導線設計、キャッチコピー、紙面構成、スタッフの動きまで含めて、丸ごと提案します。

決して「動画もやってますよ」なんて、ついでには言いません。

「御社が次のステージに進むために必要な仕組みを、一緒につくりたい」

そんな想いを正面から届けるための提案です。

クライアントの覚悟が、すべてを動かした

それでもやっぱり、安さは魅力的です。

人間だから当然です。

けれど、今回ご相談くださった企業の経営者様は、一度立ち止まって、本質的な価値に目を向けてくださいました。

そしてこうおっしゃってくれました。

「あなたたちの視点が、ウチには必要だと思った」

嬉しかったです。

本当に、心の底から。

信頼される理由は、“経験”ではなく“視点”

私たちは、ただの制作屋ではありません。

だからこそ、価格で勝負するつもりもありません。

中小企業が目指すべきビジョンを、どう伝えるか。

採用や営業で何を見せ、どんな印象を持ってもらうか。

その先のビジネスの成果をどう設計するか。

そうした「経営目線」「マーケティング視点」での提案こそ、

選ばれる理由になると信じています。

提案を真似されても、想いは真似できない

私たちの提案を見てから「ウチでも同じことができます」と言ってきた会社もありました。

でも、本当に大切なのは「やれるか」じゃなくて「気づけるか」「考えられるか」。

言われたことをやるのではなく、言われる前に考えること。

クライアントの想いに寄り添って、まだ見えていない価値を一緒に掘り起こすこと。

それが私たちの仕事です。

だから、これからも「伝える」ことを真剣に

今回の案件も、まだスタートラインに立ったばかりです。

でも、こうした出会いを通じて、改めて思いました。

「広告」って、結局“人と人の信頼の上に成り立っているんだな」と。

コンペで勝つことが目的じゃない。

制作物を納品することがゴールでもない。

その先の未来を、一緒に創っていけることが、何よりの価値だと思っています。

あなたの会社の「伝えたいこと」は何ですか?

それをどう届ければ、伝わるのか。

もし、少しでも気になったら、いつでもお声がけください。

私たちは、“伝える”を本気で考える広告会社です。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩