東京の現場視察に行ってきました

先日、東京で開催されたアニメ系イベントの会場視察に行ってきました。

ネット配信系のテレビ局が主催する、大規模なアニメイベントです。

このイベントでは、

-

会場内の大型パネル

-

誘導サイン

-

特設サイトで使うビジュアル

-

アプリ内で使うアイコンやバナー画像

といった、イベントに関わる多くのクリエイティブを、弊社でまとめて担当しました。

長野の山の中の会社ですが、東京の仕事もたくさんあります

HETは長野県・蓼科の森の中にある小さな会社ですが、

お取引という意味では、いまも東京のクライアントからのご相談が大きな割合を占めています。

今回のアニメイベント以外にも、例えば

-

新宿駅前で行われたキャンペーンイベントのグラフィック制作

-

渋谷駅や新宿駅の構内を使った大型広告のビジュアル制作

-

都内の商業施設で実施されたポップアップイベントのツール一式

など、都市部の案件にも継続的に関わらせていただいています。

一方で、ここ数年は

諏訪・茅野・松本エリアを中心に、地元企業様とのお付き合いも着実に増えてきました。

「東京の案件で得た経験」と「地域企業のリアルな感覚」

その両方を持った制作会社として、バランスを取りながら仕事をしている——

それが今のHETの立ち位置だと感じています。

現場を必ず見に行く、というルール

今回のイベントも、データを納品して終わりにはせず、実際の会場に足を運びました。

-

来場者の視線の流れの中で、サインは読みやすいか

-

フォトスポットとしてパネルはきちんと機能しているか

-

SNSにアップされた写真の中で、ロゴや世界観はどう切り取られているか

こうした「現場でしか分からないこと」を、必ず自分の目で確認するようにしています。

クライアントへのご挨拶はもちろん、運営スタッフさんのお話を伺ったり、

お客様の動きや表情を眺めながら、

-

「次はこうした方が伝わりやすそうだな」

-

「この見せ方は、地元のイベントでも応用できそうだな」

といった気づきを、必ずメモして持ち帰ります。

東京で受けた刺激は、地元の現場からの学びとセットで

東京に行った際は、仕事の現場だけでなく

-

新しくできた商業施設

-

ミュージアムやギャラリー

-

インテリアショップやライフスタイルショップ

-

駅構内のサイン計画やデジタルサイネージ

なども、できるだけ自分の足で見て回るようにしています。

一方で、諏訪圏工業メッセのような地元の展示会や、

諏訪湖周辺のイベント、地域の小さなフェアやマルシェにも、できるだけ足を運ぶようにしています。

都会の最先端の見せ方から学べることもあれば、

地元の企業や団体が、限られた予算や人員の中で工夫している姿から学べることもたくさんあります。

どちらが上、どちらが下、という話ではなくて、

-

「都市のスピード感」

-

「地域の温度感」

その両方を知っているからこそできる表現がある。

私自身は、そんな感覚に近いものを日々感じています。

いいとこ取りのクリエイティブを

私自身、

-

東京の現場で身につけた、情報設計やクオリティコントロールの視点

-

蓼科・諏訪エリアで暮らす中で育まれた、生活目線・地域目線の感覚

この両方を、制作の判断軸として持つようにしています。

都市の事例だけを真似しても、地域の現場では浮いてしまうことがあります。

かといって、「うちは地方だから」と言って、表現のレベルを下げてしまう必要もありません。

-

地域のお客様が違和感なく受け入れられること

-

でも、どこか新しさやワクワク感があること

そのちょうど良いバランスを探しながら、

「都会っぽいけれど、ちゃんとこの地域の会社らしいよね」

と言ってもらえるクリエイティブを目指しています。

最後に

今回の東京出張も、単に大きな案件の自慢をしたいわけではなくて、

-

長野の山の中に拠点を置きながら

-

東京や都市部の現場からも学び

-

それをまた地元の仕事に還元していく

そんな循環を、これからも大事にしていきたい、という話でした。

もし、

-

地域に根ざしたまま、表現の幅を少し広げてみたい

-

東京的な見せ方に憧れはあるけれど、自社らしさも失いたくない

-

都会と地方、両方の感覚を分かってくれるパートナーを探している

そんなお考えがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

森と都市のあいだを行き来しながら、

どちらか一方に偏らない、ちょうどいいクリエイティブを

ご一緒できればうれしいです。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

現場と経営の「温度差」が、生産性を下げていないか

とあるクライアント先で、こんな場面がありました。

新しい広報施策について、経営層と現場メンバーが同席している打ち合わせ。

社長が「これはぜひやりたい」と話し、全員がうなずいているように見えるのですが……

誰も主体的に「じゃあ自分が動きます」とは言わない。

視線はなんとなくテーブルの上か、資料のあたりを泳いでいる。

打ち合わせが終わり、経営層の方が席を外したあと、

現場メンバーと個別に話すと、こんな本音がこぼれてきます。

・「必要なのは分かるんですけど、正直やる余裕がないです」

・「やったところで評価される気がしないし、怒られないように今の仕事を回すだけで精一杯です」

・「予算も時間もついてこない“やりたいことリスト”だけ増えていく感じで…」

・「失敗したら自分の責任になりそうで怖いです」

現場の感覚としては、どれもよく分かる声です。

私自身が会社員だった頃を振り返ると、きっと同じように感じた場面があったと思います。

なぜ「やったほうがいいこと」が、いつまでも動かないのか

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、私はこうした状態を

「静かなブレーキがかかった組織」

と呼んでいます。

誰も大声で反対はしていない。

でも、心の中ではブレーキを踏んでいる人が多い状態です。

そこには、いくつかの理由が混ざっています。

・やっても評価されるイメージが持てない

・予算も人員もセットで伴走してもらえない

・失敗したときに守ってもらえる安心感がない

・そもそも何から始めればいいか分からない

最近の組織心理学の研究では、「心理的安全性」が高いチームほど、生産性が高く離職率も低いと言われています。

また、従業員エンゲージメントが高い企業は、そうでない企業と比べて業績や生産性が高い傾向にあるというデータも、多くの調査で示されています。

つまり、

【現場が安心して動けない組織は、長期的に見て確実に機会損失を起こしている】

ということです。

「やってほしい経営」と「動けない現場」のすれ違い

一方で、経営側の言い分も、よく分かります。

・「現場のことを思って、ちゃんと予算もつけているつもり」

・「会社としては新しいチャレンジを歓迎したい」

・「任せたいのに、誰も手を挙げてくれない」

数字や将来のリスクを見ているからこそ、

「このままではマズい」「今のうちに変わらないと」

という危機感を持っている経営者の方は、地方の企業でも少なくありません。

でも伝え方や落とし込み方を間違えると、現場からは

「また社長が何か言ってる」

「どうせ実務を回すのはこっち」

と、温度差だけが広がっていきます。

その結果、せっかくの【広告・広報・採用・ブランディングのチャンス】が、

「検討しただけ」「一度やって終わり」で消えていくのを、私は何度も見てきました。

営業代行・AI・自動化だけでは、埋まらない“最後の一手”

ここ数年、営業やマーケティングの世界では

・AIを活用したリード獲得

・インサイドセールスのアウトソーシング

・営業代行会社によるアポイント獲得サービス

などの手法が一気に増えました。

こうしたサービス自体は、うまく使えばとても心強いパートナーになります。

ただ、現場でよく耳にするのはこんな声です。

・「アポイントは取れたけど、その先の提案がうまくいかない」

・「せっかく見込み顧客のリストが溜まっても、追客の仕組みがない」

・「どのツールからどれくらい売上につながったか、結局よく分からない」

つまり、

【入口(アポ・リード獲得)だけを外注しても、

その後の“育成”と“刈り取り”の設計がないと、投資対効果が見えない】

という状態に陥りやすいのです。

私が間に入るときに、必ずやっていること

こうした「現場と経営の温度差」や、「施策の入口だけが先行している状態」に出会ったとき、私がまずやるのは、クリエイティブの話ではありません。

やるのは、だいたいこの3つです。

1.現場の本音を、ちゃんと聞く

・上司がいない場で、率直な不安や抵抗感を聞き出す

・「やりたくない」の裏側にある、「ほんとはこうなったら動きたい」を探る

2.経営の意図を、言葉にして整理する

・「なぜ今やるのか」「どこまでやるつもりなのか」を可視化する

・予算・人員・時間の“現実ライン”を、一緒に決める

3.両者の間に入る“翻訳資料”をつくる

・現場向けには「これなら動けそう」と思える道筋と役割分担を書いた資料

・経営向けには「この条件なら成果が出せる」「ここから先はリスク」という判断材料

このプロセスを踏んだ上で、初めて

・どんなスライドや会社案内が必要か

・どんなSNS運用やオウンドメディアが現実的か

・アポイント後にどんな資料を渡せば次の商談につながるか

といった「クリエイティブの具体論」に入っていきます。

私が「作りたくないもの」も、実はたくさんある

少し誤解を恐れずに言うと、私は

「必要がないと思うものは、作りたくない」

タイプの制作者です。

・会社として本気で回す気のないSNS

・誰も更新しないことが最初から分かっているブログ

・現場が運用イメージを持てていない高機能サイト

こういったものは、かっこよく作ること自体はできますが、

数年後に「結局あれ、意味なかったよね」と言われてしまう将来が見えてしまうからです。

逆に、

・小さく始めて、続ければ効いてくる仕組み

・現場が「これならできる」と思える導入ステップ

・経営が数字で判断できる、簡単な指標設計

こうした「地味だけど、ちゃんと効いてくる施策」を一緒に設計する方が、

長い目で見て企業の力になると信じています。

まとめ:温度差を埋める“第三者”がいると、組織は前に進みやすい

現場と経営、どちらが悪い・どちらが正しい、という話ではありません。

・現場は現場で、「現実」を見ている

・経営は経営で、「未来」を見ている

ただ、その間に橋をかける役割がいないと、せっかくのアイデアや予算が、

「検討して終わり」「一度試して終わり」で消えていってしまいます。

もし、あなたの会社でも

・会議では前向きな話が出るのに、何も進まない

・新しい取り組みのボールが、いつも宙に浮いたままになる

・現場と経営のあいだで、自分だけが板挟みになっている気がする

そんなモヤモヤがあれば、一度、第三者の視点を入れてみるのも一つの方法です。

私は、広告やクリエイティブの制作だけではなく、

【現場と経営の間に立って、施策が“ちゃんと回り始めるところ”まで伴走すること】

を、自分の仕事だと思っています。

「うちも、どこから手をつけたらいいのか分からない」

そう感じているタイミングがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

一緒に、止まっているボールを前に転がす方法を考えていければ嬉しいです。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

営業代行だけでは終わらせない、「最後まで届く営業導線」の話

営業手法は「AIか対面か」ではなく「設計の問題」

ここ数年で、営業のやり方は本当に多様になりました。

インサイドセールスやオンライン商談、

マーケティングオートメーション、

AIを使った見込み顧客の抽出やスコアリング。

一方で、業種やサービスによっては、

・訪問営業

・展示会での商談

・紹介営業

といった、いわゆる「泥くさい営業」の価値が、改めて見直されてもいます。

つまりポイントは、

「AIが良いか、対面が良いか」ではなく、

「どの手法をどう組み合わせて、成果が出る導線を設計できているか」

という“設計の話”だと感じています。

営業代行で“アポだけ”取って満足していないか

お客様とお話ししていると、よくこんな言葉を耳にします。

「うちは営業代行さんにテレアポを頼んでいて、毎月何件かアポ取ってもらっているんですよ」

忙しい中小企業にとって、

アポイント獲得を外部に任せるのは、とても合理的な選択だと思います。

ただ、その話を聞くたびに心の中で浮かぶのは、

「その先の設計は大丈夫ですか?」

という疑問です。

せっかく取れた30分や1時間のアポイントの場で、

・どんな会社案内を見せているのか

・相手の立場から見て、何がどこまで理解できる資料なのか

・打ち合わせ後、相手のメールボックスにどんなフォロー資料が届くのか

・数週間後、一カ月後に、どんなコミュニケーションが続いていくのか

ここまで設計されていなければ、

そのアポは「取れた」だけで終わってしまいます。

営業代行への投資が生きるかどうかは、

アポイントの“後ろ側”にある設計しだいだと感じています。

アポの「その1時間」で、何を残せているか

やっと取れた、貴重な1件のアポイント。

その時間の中で、どこまで相手の記憶に残せているかは、

実は「資料」と「構成」で大きく変わります。

例えば、こんな状態になっていないでしょうか。

・口頭説明が中心で、話した内容が相手の中で整理されていない

・パンフレットが情報の寄せ集めで、「結局何の会社か分かりづらい」

・スライド資料が古く、今のサービスや体制とズレてしまっている

この状態だと、先方の記憶には

「なんとなく良さそうなことを言っていた会社」

くらいしか残りません。

逆に、次のような準備ができている会社は、同じアポイント数でも受注率が大きく変わってきます。

・先方の業種や課題感に合わせて組み立てたスライド構成

・打ち合わせ内容を整理した「振り返りメール」と、補足説明が入った資料

・社内で回覧しやすい、簡潔な会社概要資料

アポイントは「ゴール」ではなく、「スタート」です。

その1時間で何を渡し、何が相手の頭に残るのか。

ここを設計しておくことが、営業代行を活かす最低条件だと考えています。

営業の「その後」を支える仕組みはあるか

営業代行やインサイドセールスが担ってくれるのは、

見込み顧客との「最初の接点」です。

本当に差がつくのは、その後の

・継続的な情報発信

・関係性を育てるコミュニケーション

・「タイミングが来たときに思い出してもらえる状態」をつくること

といった部分です。

例えば、こんな仕組みが考えられます。

・自社ブログやオウンドメディアで、業界の役に立つ情報を定期的に発信する

・Instagram や X、YouTube などで「会社の今」が伝わる投稿を続ける

・メールマガジンやニュースレターで、商談後も自然につながり続ける

営業現場だけで見ると、

「追客メールを送るかどうか」くらいの話に見えますが、

会社全体で見ると、

「どうやって関係性を育てていくか」

という視点で導線を設計する必要があります。

HETが一緒に考えている「営業の導線」

弊社 HET は、営業代行会社ではありません。

テレアポも、訪問代行も行っていません。

その代わりに、次のような部分を一緒に設計しています。

・営業時に使うスライド資料の構成とデザイン

・打ち合わせ後に送るフォロー資料やメール文面

・数カ月単位での情報発信(SNS・ブログ・ニュースレター)の企画

・顧客リストをどう整理し、どのタイミングでアプローチするかという流れ

つまり、

「アポイントが取れた、その先をどう設計するか」

をお客様と一緒に考える立場です。

私自身、東京でサラリーマンをしていた頃は、

飛び込み営業、テレアポ、展示会フォロー、紹介営業など、

さまざまな営業スタイルを経験してきました。

その中で強く感じているのは、

「一度会って終わり」ではなく

「会った後も自然と情報が届き続ける会社」が選ばれていく、という現実です。

営業代行は“入口の一つ”、ゴールではない

営業代行を使うこと自体は、とても有効な選択肢だと思います。

うまく活用できている企業も、もちろんたくさんあります。

ただし、こんな視点は外せません。

・アポイントの“質”を上げるために、事前に何を渡しておくか

・アポイントで得られた情報を、どう社内に共有し次につなげるか

・アポイントで終わらせず、「また相談したい」と思ってもらえる状態をどうつくるか

ここまで視野を広げていないと、

営業代行への投資が「やった感」で終わってしまいます。

営業代行は、あくまで入口の一つ。

その先に続く道筋をデザインできていなければ、

せっかくの入口も生きてきません。

「最後まで届く営業導線」を一緒につくりませんか

もし今、

・営業代行に頼んでいるが、成果の実感が薄い

・アポイントまでは取れるが、その後の受注率が頭打ちになっている

・会社としての資料や情報発信がバラバラで、営業任せになっている

そんな感覚が少しでもあれば、

それは「営業のやり方」ではなく「営業の設計」の問題かもしれません。

HET は、

・クリエイティブ(資料・動画・Web・SNS)

・営業現場での伝わり方

・中長期の情報発信と顧客育成

この三つの視点を行き来しながら、

企業ごとに合った営業導線を一緒につくっていく会社です。

営業代行を使うかどうかにかかわらず、

「アポイントで終わらない営業の形」を考えてみたいと思われた方がいれば、

ぜひ一度、お話しさせてください。

今日の一件が、来年の「当たり前の営業スタイル」になるように。

そんなお手伝いができればうれしく思います。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

社員の顔が映る動画をつくる前に、必ず考えておきたいこと

どうして今「肖像権」がテーマなのか

最近、地元企業様から

「会社案内の動画をつくりたい」

「採用向けに工場紹介の映像を撮りたい」

といったご相談をいただくことが増えています。

その多くで共通しているのが、

社員の皆さんが実名・実写で登場するタイプの動画である、ということです。

会社案内、採用サイト、SNS、展示会用ムービー。

一度撮影した映像が、さまざまな場面で長く使われる時代になりました。

だからこそ

「きれいに撮れました、はい終わり」

では済まないテーマがひとつあります。

それが、今回の主役である

肖像権(顔や姿を写されることに関する権利)です。

よくあるのは「あとから困る」パターン

実際の現場では、こんなことが起きています。

・その場の流れで「せっかくだから一緒に映りましょう」と列に入った

・上司に声をかけられて、断りづらく参加してしまった

・「社内向け資料だと思っていたら、いつの間にかSNSにも出ていた」

撮影当日はバタバタしていて、

本人も「まあいいか」と思ってしまうことが多いのですが、

数か月〜数年たってから、じわじわ不安になる方もいます。

「転職活動を始めたので、顔が出る動画は消してほしい」

「家族から『インターネットに顔を出すのはちょっと…』と言われた」

このタイミングで初めて相談が来ると、

企業側としても対応が難しくなります。

・動画がすでにあちこちに配布されている

・編集し直すにも費用も手間もかかる

・最悪、動画ごと非公開にせざるを得ない

誰も悪気はないのに、

社員も会社も、どこかモヤモヤしたまま終わってしまう。

そんな事例を、正直なところ何度も見てきました。

撮影前に「ここだけは決めておきたい」ポイント

こうしたトラブルを防ぐために、

HETとして企業様に必ずお伝えしていることがあります。

それは、撮影前に次のようなことを整理しておくことです。

・撮影した映像や写真を

どこで、どのくらいの期間使うのか

(会社案内、採用サイト、SNS、社内報、展示会など)

・社内限定なのか、社外に広く公開するのか

・顔がはっきり分かるカットと、

後ろ姿や手元だけのカットをどう使い分けるのか

・「映りたくない」という意思表示の窓口を、どこに置くのか

そして、これらを

きちんと社内向けに説明していただくことです。

撮影の数日前に、社内メールや朝礼などで

・今回の撮影の目的

・映像や写真の使われ方

・参加が難しい場合の相談先

を共有しておくだけでも、

現場の安心感は大きく変わります。

「映りたい人」と「映りたくない人」が共存できる設計を

当たり前の話ですが、

社員全員が「どんどん映りたい」わけではありません。

・カメラが苦手

・家族やプライベートの事情

・ネット上に長く残ることへの不安

理由は人それぞれで、どれも軽く扱ってはいけないものです。

一方で、前向きに出演してくれる方もいます。

「会社の魅力を伝える役に立てるなら」と、積極的に協力してくれる人たちです。

HETとしては、

どちらか一方を優先するのではなく、両方に配慮したいと考えています。

現場では例えば、こんな工夫をしています。

・映りたくない方には、カメラに映らない位置で通常業務をしていただく

・手元や作業風景だけのカットを別で撮っておき、顔が映らない素材も確保しておく

・集合カットも、表情がくっきり分かるものと、ぼかし気味の構図の両方を撮影しておく

こうしたひと工夫で、

「前に出たい人は前に出られる」

「そうでない人も無理をしなくて済む」

そんな現場づくりに近づけることができます。

1本の動画を「短命なコンテンツ」で終わらせないために

中小企業にとって、プロカメラマンを入れて撮影をすることは、

決して小さな投資ではありません。

だからこそ、私自身はいつも

「この動画は、どれくらいの期間、どんな場面で使われるのか」

「社員の方々が、数年後も納得していられる内容か」

という視点を、撮影前の段階から意識しています。

映像のクオリティだけでなく、

・社内の理解があること

・出演している人が、あとから後悔しないこと

・退職や異動があっても、会社と本人の双方が困らないこと

こうした条件がそろって初めて、

動画は「企業の資産」として息の長いものになっていくと思うのです。

HETとしてお手伝いできること

HETでは、動画や写真を「撮る」だけではなく、

・撮影前の社内説明に盛り込むべき内容の整理

・現場での簡単なオリエンテーション

・映りたくない方への配慮を含めた撮影計画づくり

といった、準備段階からご一緒することができます。

難しい法律の話を振りかざすのではなく、

現場で働く一人ひとりの気持ちと、

企業としてのリスク管理の両方を大切にするスタンスで

サポートしたいと考えています。

もし、

・社員が登場する動画をつくりたいが、何から考えればよいか不安

・これまであまり意識せずにつくってきたので、今後はきちんと整えたい

・社内の人も、会社も、気持ちよく「顔を出せる」環境をつくりたい

と感じていらっしゃるようでしたら、

ぜひ一度、気軽にご相談ください。

映像や写真は、企業と人をつなぐとても強いツールです。

だからこそ、関わる人の安心と納得を大切にしながら、

長く愛されるコンテンツづくりをお手伝いできればと思っています。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

撮影は「一度きり」で終わらせない

撮影現場に入る前に考えていること

先日、とあるクライアント様の「会社案内映像」の撮影に入ってきました。

動画カメラマンとスチールカメラマン、二人のプロに現場へ入ってもらい、私はディレクションと全体の進行を担当しました。

今回の表向きの目的は、会社案内用の映像をつくること。

ですが、私の頭の中には最初から、こんな用途が並んでいます。

-

会社案内パンフレットに使う写真

-

コーポレートサイトや採用サイトのメインビジュアル

-

展示会ブースで流すループ動画

-

SNS用のショート動画(リール・ショート)

-

社内向け説明資料に使うカット

つまり、

「会社案内映像だけ」の撮影ではなく、「これから数年使い倒せる素材を一気に収穫する一日」

だと捉えている、ということです。

撮影は「作品づくり」ではなく「素材づくり」

中小企業にとって、プロのカメラマンを呼んで丸一日撮影するのは、決して小さくない投資です。

-

カメラマンの人件費

-

ディレクション費

-

撮影のために現場ラインを一時的に止めるコスト

-

社員の皆さんの時間的な負担

こうしたものを合計すると、

「一度の撮影」は会社にとって、かなり大きな決断になります。

だからこそ、私はいつも

「一本の映像をつくる作業」ではなく「将来のための素材を収穫するプロジェクト」

だと考えています。

会社案内映像にしか使えないカットだけを撮るのではなく、

-

編集を少し変えれば採用動画に使える

-

テロップを差し替えれば展示会用に流せる

-

縦長にトリミングすればInstagramに載せられる

そんな「使い回しやすい素材」を意識して、

カットやアングルを組み立てていくのが、私のスタンスです。

事前打ち合わせで必ず整理しておくこと

撮影の成功は、当日の現場よりも「事前準備」にかかっていると思っています。

実際の打ち合わせでは、次のようなことをかなり細かく確認します。

-

この撮影で、必ず押さえたい用途は何か

(会社案内映像/採用向け動画/展示会/ウェブなど)

-

今後、使う可能性のあるシーンや媒体は何か

(数年後にサイトリニューアル予定がある など)

-

現場のラインを止められる時間はどれくらいか

(止められない工程はどこか)

-

登場してほしい人物、避けてほしい人物

(顔出しNGの方や、どうしても映したいキーマンなど)

-

「今すぐは使わないけれど、撮っておくと助かりそうなもの」

こうした情報を整理したうえで、

-

必ず撮るもの

-

できれば撮りたいもの

-

時間が余ったらトライするもの

という三段階くらいに分けておきます。

これをやっておくことで、当日、

「時間がなくて、肝心なところが撮れなかった」

という事態を減らすことができます。

カットのバリエーションを、あえて増やす

同じシーンでも、次のようなバリエーションで撮影していきます。

-

全体が分かる「引き」のカット

-

技術や設備が伝わる「やや寄り」のカット

-

職人さんの手元や表情のアップ

-

人物なしで、機械や製品だけを押さえたカット

-

横長での撮影に加え、縦長構図も意識したカット

一見、回り道のようですが、

後から別用途の動画をつくるとき、この差が効いてきます。

会社案内映像では社員さんの表情を中心に使い、

採用向けショート動画では、あえて手元のアップと音だけで構成する。

同じ撮影日で撮った素材でも、

切り取り方と組み合わせ次第で「まったく別の表情」をつくることができるのです。

そのためにも、最初から

「編集で遊べる余白」を残して撮っておく

というイメージで臨んでいます。

現場の方への配慮も、ディレクションの一部

撮影現場にカメラマンが入ると、どうしても社員さんのテンションが上がったり、

逆に緊張して固くなったりします。

そこで私は、撮影前にできるだけ時間をいただいて、

現場の皆さんにこんなお話をしています。

-

今日の撮影の目的と、撮った映像・写真がどこで使われるか

-

顔出しがどうしても苦手な方は、事前に教えていただければ映さないということ

-

無理に「演技」をする必要はなく、いつもの仕事をしている姿が一番良いということ

-

安全面で注意してほしいポイント

撮影は「非日常」ですが、映像にしたいのは「日常の良さ」です。

だからこそ、現場の方の不安をできるだけ減らし、

普段に近い状態で仕事をしていただけるようにするのも、

ディレクションの大事な役割だと考えています。

一度の撮影で、何年分もの「財産」をつくる

今回の製造業の撮影でも、会社案内映像用の素材だけでなく、

-

パンフレットのビジュアル

-

採用サイトの社員紹介ページ

-

展示会で流す短い説明動画

-

SNSでの「現場の様子」の発信

など、さまざまな使い方ができるカットを意識的に撮影しました。

中小企業にとって、撮影にかけるご予算は決して軽くありません。

だからこそ、

「会社案内映像が1本できて終わり」ではなく、

「これから数年間、あらゆる場面で使える素材が一気にそろった」

という状態を目指して、企画と撮影を組み立てています。

もし、

-

会社案内映像を撮りたい

-

どうせ撮るなら、他にも活用できるようにしたい

-

現場の社員にもできるだけ負担の少ない形で進めたい

といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

撮影そのものだけでなく、

「その先の使い方」まで含めて、一緒に設計させていただきます。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

東京オフィス / 表参道 開設のお知らせ

弊社は東京都の表参道に東京オフィスを開設しました。

長野本社に加え、東京で直接お会いできるスペースを確保し、より機動的なサポート体制を整えることが目的です。

弊社会社概要はこちら

開設の背景と役割

創業当初から売上の大半は東京エリアの案件が占めていました。

これまでは長野・蓼科高原の山奥からリモートや出張で対応していましたが、撮影チェックや急な打ち合わせのたびに臨時スペースを確保する手間が課題でした。

本拠点はスタッフや業務委託メンバーが集まるハブとなり、商談やクリエイティブレビュー、資料作成をフレキシブルに行える場所として機能します。

常駐スタッフは置かず、プロジェクトごとに最適なメンバーが利用する仕組みです。

表参道という立地

弊社主要取引先様も近隣にオフィスを構えており、ファッション、カルチャー、アートの最前線が集まる表参道は、

クリエイティブのインスピレーション源として理想的です。

長野の自然で培った感性に東京のスピード感を掛け合わせ、より高い付加価値をお届けできると考えています。

スタッフが常駐しているわけではございません。

ご訪問・打ち合わせをご希望の際は、恐れ入りますが事前に弊社窓口までご連絡ください。

本拠点を情報収集とコラボレーションのハブとし、東京エリアのお客様とのパートナーシップ強化、撮影やイベント対応の迅速化、

最新技術やマーケティング潮流のリアルタイム共有を推進してまいります。

長野本社で磨いたクリエイティブ力と表参道から得るインサイトを融合し、より価値あるソリューションをお届けできるよう邁進いたします。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせはこちら。

株式会社HET

長谷川 嵩

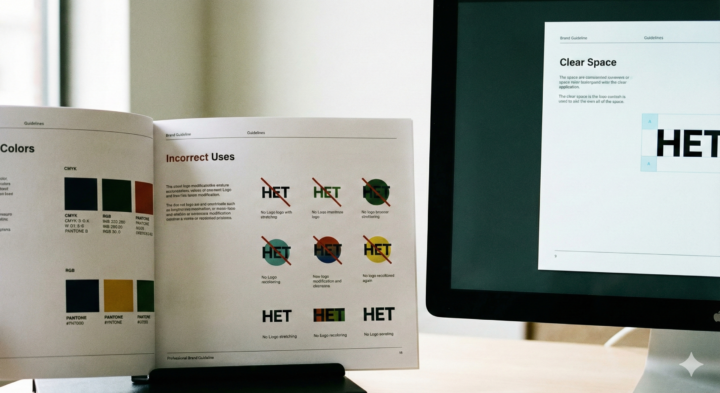

「ロゴ規定書って、意味あるんですか?」と思った方へ

先日、とある企業様との打ち合わせで、こんなやりとりがありました。

「ロゴの規定書はお持ちですか?」とお尋ねしたところ、

「ロゴは前に依頼していたデザイン会社さんが作ったものがあります。PDFデータをお渡ししますね」とのご返答。

さっそく拝見すると、確かにロゴは存在していました。

ただし、用意されていたのはPDFデータが数点のみ。

カラー展開は1パターン、白黒や反転、アイソレーションの指定もなく、

規定書のような資料も存在しない状態でした。

正直に言うと、「これでは、どう使えばいいのか分からない」というのが本音でした。

ロゴは、デザインより“運用”が大事

ロゴを作るだけであれば、今はAIでも簡単に生成できますし、

「数千円で作れます」といった広告もたくさん見かけます。

ですが私たちは、ロゴそのものよりも「それをどう守り、どう育てていくか」にこそ価値があると考えています。

会社が長く続いていけば、営業担当者が変わることも、外注先が変わることもあるでしょう。

そのたびに「なんとなくの感覚」でロゴを扱ってしまえば、ブランドの一貫性はあっという間に崩れてしまいます。

「バラバラになっていく」現場の実態

実際にこんなことが起きています。

-

拠点や営業所ごとにチラシのデザインがバラバラ

-

営業部ごとにロゴの大きさも位置も異なる

-

ブランドカラーが、見るたびに違う色で印刷されている

こうした現象の多くは、ルールが存在しない、もしくは伝わっていないことが原因です。

「ルールをガチガチに縛っても、誰も守らないんじゃないの?」

という声もよく聞きます。

それは事実です。だからこそ、守りやすい仕組み作りが必要なのです。

私たちがロゴ規定書を徹底して作る理由

弊社がロゴを制作させていただく際は、ロゴデータの納品だけで終わることはありません。

使用パターンを細かく定義した「ロゴ規定書」や、社内運用を想定した「運用マニュアル」もあわせてご提案しています。

それは、「誰が使っても同じ品質でブランド表現ができる状態」をつくるためです。

また、現場の混乱を防ぐために、

-

担当者ごとの課題や業務内容をヒアリング

-

実際に制作が発生しそうなツールを想定して検証

-

拠点展開やスタッフ構成を加味して、ルールを最適化

といったプロセスも踏みながら、“運用できる”ガイドラインを作っています。

私たちのロゴづくりは「終わらない」

よく、「ロゴデータって、簡単に作れますよね」と言われることがあります。

確かに表面的にはそう見えるかもしれません。

でも、本当に大切なのはその先にあるブランド全体の価値を守る視点です。

だからこそ、私たちはこう考えています。

ロゴを作ることは、ブランドを育てるスタート地点。

それをどのように守り、どのように展開していくかまで考えるのが、私たちの仕事です。

“いい加減な納品”を、未来に残したくないから

お客様の目の前には、日々の業務に追われるスタッフがいて、

必要に迫られて制作物をつくる現場があります。

そこで正しく使われる仕組みがなければ、

せっかくデザインしたロゴも、あっという間に見た目も印象もバラバラになります。

私たちは「納品して終わり」ではなく、

“その先にある現場での運用”を想定したデザイン支援を常に意識しています。

もし、

-

ロゴの使い方がバラバラで気になっている

-

過去に作ったロゴのデータが十分でない気がする

-

他社に相談しても、よく分からない説明ばかりされる

そんなお悩みがあれば、いつでもお声がけください。

一緒に、守れるブランドをつくっていきましょう。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

(※ブログ内の画像はイメージです)

「あの会社、なんか雰囲気いいよね」って言われるブランディングの正体

営業でも、採用でも。よく言われるこの言葉。

「あの会社、なんか雰囲気いいよね。」

けれど実際に、それをどうやって“つくる”のかと聞かれると、答えに詰まってしまう方も多いのではないでしょうか。

今日はその「なんかいい感じ」の正体について、私自身の原体験も交えながらお話ししてみたいと思います。

サラリーマン時代、無数の会社を訪ねて見えた“空気”

私が新卒で東京の広告会社に入社した頃、

毎日のようにいろんな会社を訪問していました。営業職として。

受付の雰囲気、応対の仕方、オフィスの清潔感や空間構成、掲示物の内容──

会社に足を踏み入れた瞬間に感じる「空気」って、本当にさまざまなんです。

たとえば、エントランスにずっと枯れた観葉植物が放置されていたり、

何年も前の社内報が黄ばんだまま壁に貼ってあったり。

お客様用のソファのクッションがヘタっていたり。

細かいことかもしれませんが、それだけで「この会社、大丈夫かな?」という印象を与えてしまうのも事実です。

逆に、特別なデザインじゃなくても、清掃が行き届き、空気が澄んでいて、社員の方の挨拶が自然と揃っている。

そんな会社は、それだけで「しっかりしてそう」「気持ちがいい」と思ってもらえます。

雰囲気は“にじみ出る”もの。だからこそ、意図的につくる

これは、リアルのオフィス空間だけに限った話ではありません。

たとえば展示会。

スタッフの身だしなみ、配布物のデザイン、ブースの空間構成。

そういった1つ1つが統一されていないと、会社の方向性や価値観が見えず、

「なんとなく頼りない印象」になってしまうこともあります。

また、WebやSNSにしても同じです。

投稿する写真のトーン、プロフィールの文章、バナーの統一感。

オンラインでも“空気”はにじみ出ます。

「どう見せるか」は、「どう見られているか」に直結します。

会社の空気感は、誰の責任でもあるけれど、“誰も責任を持っていない”ことが多い

オフィスに漂う空気は、社員一人ひとりがつくっています。

でもその空気を「戦略的にデザインしよう」と考える人は、案外少ない。

ブランディングとは、企業文化を可視化すること。

それはロゴやフォントや色だけでなく、

空間や言葉、資料、写真、声のトーン──すべてに通じます。

私たちがご支援できること

HETでは、そうした“にじみ出る企業の雰囲気”を

意図的に整えていくプロセスをご支援しています。

-

ロゴ、フォント、色の統一設計

-

撮影による写真のイメージ統一(社員ポートレートや職場風景)

-

会社案内やチラシのトーン統一

-

展示会ブースやイベントの空間設計

-

SNS運用の投稿トーン設計やテンプレート提供

-

オフィス空間に関する改善アドバイス など

特に私は、東京で10年以上空間デザインやブランディング業務に携わってきた経験があり、

「どう見えてしまうか」という他者視点でのアドバイスには自信があります。

地元企業様とのお付き合いが増えてからも、

ちょっとした掲示物の貼り方や観葉植物の配置にまで口を出してしまうことがあるのですが(笑)

それも、よりよく見せたいという気持ちの表れだと思っていただければ幸いです。

「なんかいいよね」の正体は、“細部の統一感”です

最後にもう一度。

「なんかいい会社だよね」という印象は、偶然ではありません。

それは、見えない部分を整える意識と、

その統一感に支えられています。

もし「自社の雰囲気、伝わってるかな?」と不安に思うことがあれば、

ぜひ一度、HETにご相談ください。

外から見えている“空気”を、ちゃんと整理してお伝えいたします。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

2025年お盆期間中の営業について

いつも株式会社HETをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2025年のお盆期間中(8月10日〜8月18日)も、通常通り営業しております。

ご相談・お打ち合わせ・各種ご依頼など、

いつもと変わらず対応させていただきますので、どうぞご安心ください。

お急ぎのご用件につきましては、LINEまたはお電話にてご連絡いただければ、できる限り迅速に対応いたします。

「まとまった時間がとれるこの時期に相談したい」

「他社が休業中だから、今のうちに進めておきたい」

そんなご要望も大歓迎です。

ちょっとしたことでも構いませんので、

お気軽にお声がけください。

今後とも、株式会社HETをどうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩

「会社案内って必要ですか?」に、ちゃんと答える

会社案内って、そもそも本当に必要なんでしょうか?

紙でつくる?それともPDFで配る?動画?SNS?

選択肢が広がった今だからこそ、「最適な答え」は企業ごとに異なります。

私たちがこのテーマについてお話しする理由は、会社案内という“カタチ”そのものよりも、 その裏にある「目的」や「成果」から逆算して考えることが、実は一番大切 だと考えているからです。

その冊子、本当に「使われて」いますか?

最近、会社案内のリニューアルをご相談いただく中で、こんなお話をよく聞きます。

「以前つくった会社案内が残ってるから、ベースにして新しくしてほしい」

「内容はそのままで、ちょっとデザインを整えてくれれば」

こうしたご要望自体はもちろん自然な流れですし、コストの観点からも理解できます。

ですが、私たちは毎回こうお尋ねします。

「その会社案内、実際に営業現場でどれくらい使われていますか?」

使われていないツールを、体裁だけ整えても意味がありません。

むしろ「なぜ使われないのか」から設計を見直した方が、ずっと有効なツールになります。

紙?PDF?Web?動画?SNS?──全部、正解です。でも…

会社案内は、 「媒体」ではなく「手段」 です。

だからこそ、どの媒体がベストかという問いに対しては、以下のような考え方が必要です。

-

営業メンバーの人数が多く、訪問営業中心の企業

→ 営業カバンに常備できる紙冊子が合理的。

-

オンライン商談が中心で、顧客に応じて都度カスタマイズしたい

→ PDFやオンラインで送れるWeb仕様が便利。

-

リアル店舗を持ち、商品を手に取ってもらう場がある企業

→ 紙×デザインのインパクトで世界観を伝える構成が効果的。

-

採用やPRでSNS・動画を積極活用したい企業

→ WebやQRで導線を設計する“ハブ”型の会社案内が向いています。

つまり、 「何を伝えたいか」「誰に届けたいか」「どう使いたいか」 によって、最適なカタチは変わります。

現場に聞いてみた。だからわかったこと。

たとえば、私たちが担当したあるお客様では、 数百人規模の企業様に対して社内アンケートを実施 してから会社案内を再設計しました。

営業・企画・管理部門などの幅広い立場の方から回答を得て、実際にどのシーンで使われているのか、不便を感じている点はどこか、理想の姿は何かを洗い出しました。

すると見えてきたのは──

-

「資料のボリュームが多く、初見の方には伝わりづらい」

-

「説明に慣れていない社員が内容をうまく活用できていない」

-

「提案先によって使い分けができない」

こうした現場の声を踏まえ、冊子は単体で完結させず、 Web・動画・事例集へ繋げる“ハブ”として設計 することになりました。

結果として「使える会社案内」が、組織全体の営業効率を押し上げています。

私たちの役割は「媒体を売ること」ではありません

デザイン会社、印刷会社、映像会社…それぞれ得意分野があるのは当然です。

でも私たちHETが大切にしているのは、 “お客様が達成したいゴール”から逆算して、最適な組み合わせを導くこと。

-

紙かWebか、ではなく「どちらが目的に合うか?」

-

動画か冊子か、ではなく「誰にどう伝えるか?」

-

SNSかDMか、ではなく「成果に直結する方法は?」

特定のメディアに偏らず、 広い視野で最適化できるパートナー でありたいと考えています。

必要であれば社内アンケートの設計・回収・集計まで、 調査会社のような動きも含めて一気通貫でサポート しています。

会社案内というテーマ一つとっても、企画から構築、活用まで 「成果の出る設計」 をご提案します。

会社案内は「目的」を叶えるツール

最後に、改めてこの問いにお答えします。

会社案内は、必要ですか?

──答えは「目的による」。

でも「目的があるなら、そのための最適な方法を一緒に考えますよ」というのが、私たちの立ち位置です。

「つくるかどうか」ではなく、

「何を達成したくて」「誰に届けたくて」「何に困っているか」 を、まず話してみませんか?

お問い合わせはお気軽に。

HETでは、ヒアリングや企画段階からのご相談も歓迎しています。

営業ツールに関するお悩みを、まずは一度お聞かせください。

お問い合わせはこちら。

↓公式LINEでも受付中↓

株式会社HET

長谷川 嵩